2024年10月からスタートした第5期ネルコラボ。その第3回目のセッションが行われ、今回は「アイデア発想」をテーマに学びを深めました。この日は、有限会社S-Produceのリレーションシッププランナーである萩山雅英氏が講師で、ビジネスプランを考える際の基礎となる「アイデア発想の方法」について、学生たちが実践を交えながら学ぶ充実した1日となりました。

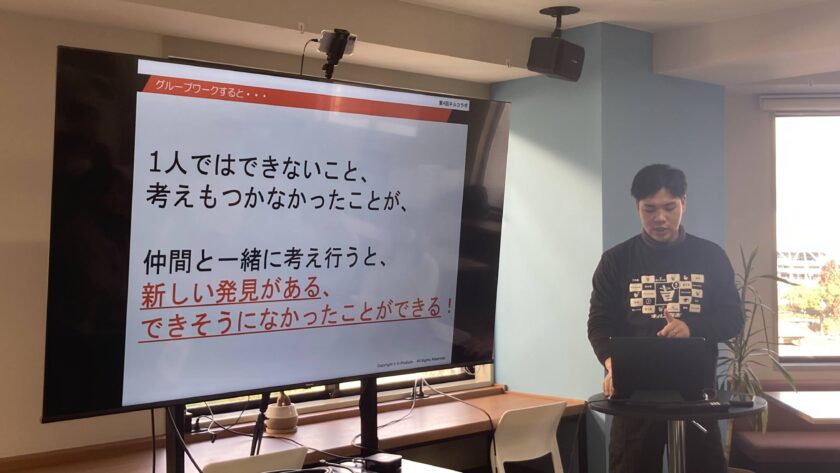

アイデア発想はセンスではなく努力!

講義では、アイデア発想における重要なポイントとして、「発想はセンスではなく努力が大切」という考え方が共有されました。そのためには、アイデアを生み出すための「方法」を知り、実践することが必要です。この日紹介されたのは、「細分化」と「構成」という2つのプロセス。

- 細分化:一つの言葉を細かく分解し、要素を整理するプロセス。

- 構成:整理した要素を新しく組み直し、新しいアイデアを生み出すプロセス。

学生たちは、これらのプロセスを具体的な課題に当てはめながら練習し、自分たちの発想を形にする方法を体験しました。また、自分たちの力ではどうしようもないことを課題にしないという視点も学び、現実的なビジネスプランを構築するための考え方が強調されました。

当日の様子

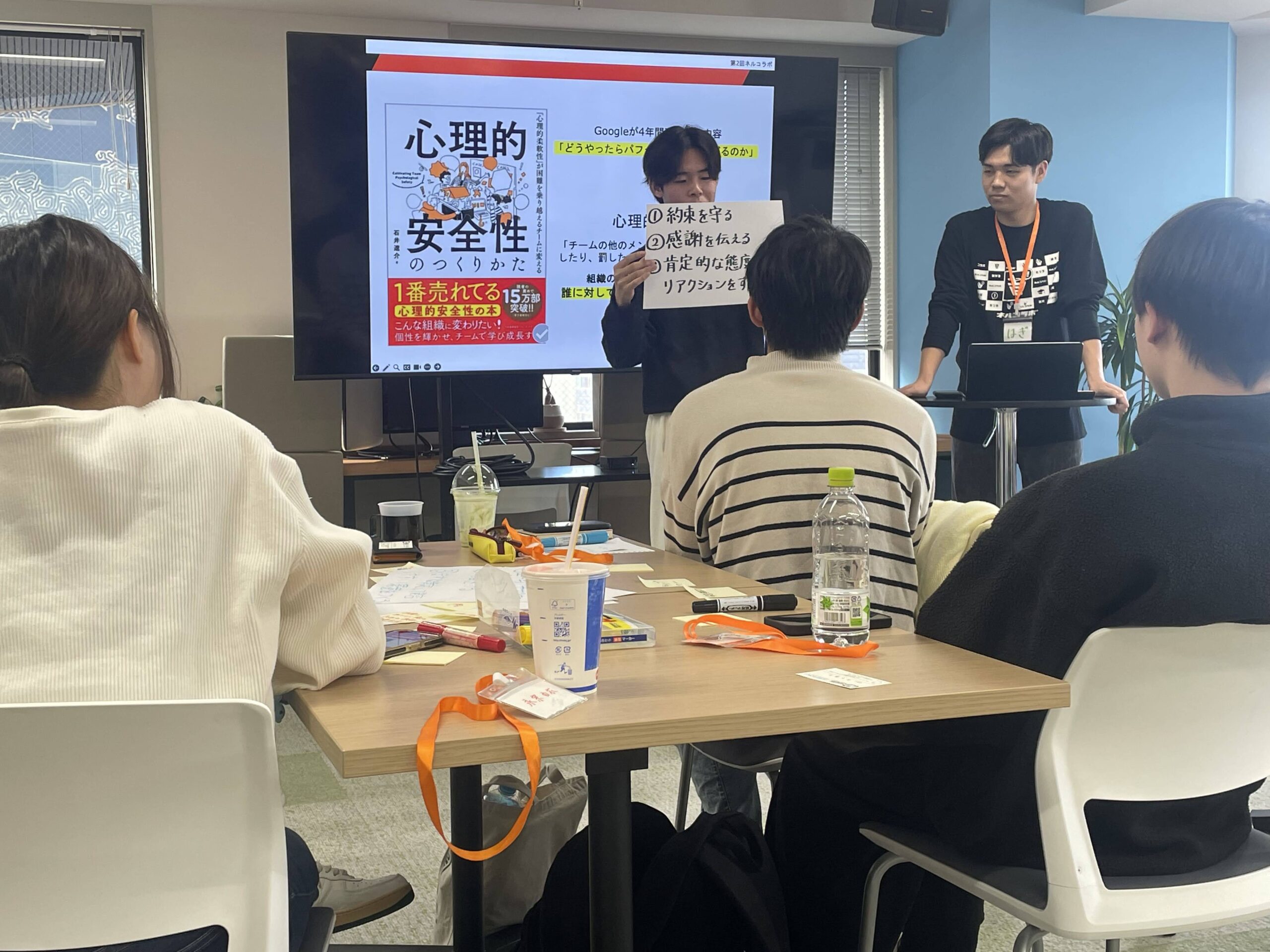

当日は、和やかな雰囲気の中でスタートしました。最初のアイスブレイクでは、図形を伝達するゲームを実施。この活動を通して、「話し手と受け手では情報の捉え方が異なる」という大切な気づきを得ることができました。その後、Canvaというツールを使って具体的なアイデア発想に取り組みました。

学生たちは、Canvaを活用して意見を付箋に書き出し、ロードマップを作成。これにより、チームメンバー全員が意識を一つに集めることができ、話し合いがスムーズに進みました。また、話したことや考えをまとめる作業も基本的にはCanvaを使用。ネルコラボを通じて、オンラインも上手に使えるように目指していきます。

学生の感想

今回のセッションを通じて、学生たちは多くの学びを得ました。一部の感想を以下にご紹介します。

- 「細分化をすることで、本質を考えることができ、課題解決に繋がると感じました。」

- 「”不”の出来事に目を向けることが、課題を発見する鍵になると学びました。」

- 「はじめてきちんとCanvaを使ってみて、ロードマップも作れるし、意見も出しやすいことが分かりました。」

- 「話し合いは肯定することや、文字に起こすことで認識を共有できることが印象に残りました。」

- 「情報のアウトプットが重要で、正しく伝えるためにはまず自分がしっかり理解することが大切だと思いました。」

- 「空き家の活用について考える中で、顧客目線と企業目線の両方が重要だと実感しました。」

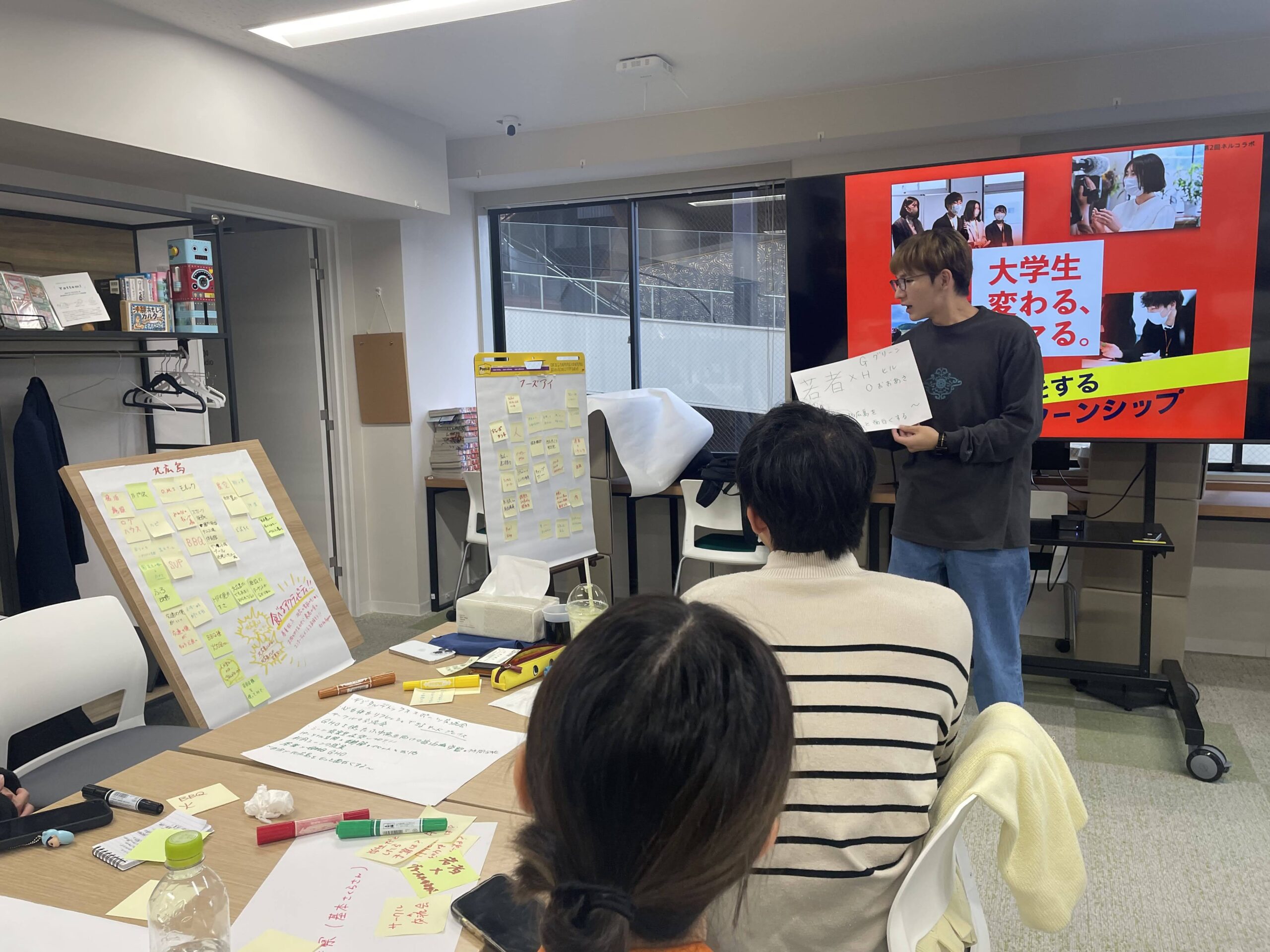

学生たちは、実践を通じて自身の考え方やスキルに新たな発見を得ることができ、ネルコラボの活動への意欲をさらに高めている様子でした。

まとめ

第3回ネルコラボは、アイデア発想の重要性を深く理解する場となりました。セッションを通じて、学生たちは具体的なスキルを身につけるだけでなく、自分たちの考えを形にし、他者と共有する力も高めました。

次回のネルコラボでは、さらに具体的なビジネスプラン作りに向けて、学びを深めていきます。引き続き、学生たちの挑戦にご注目ください!